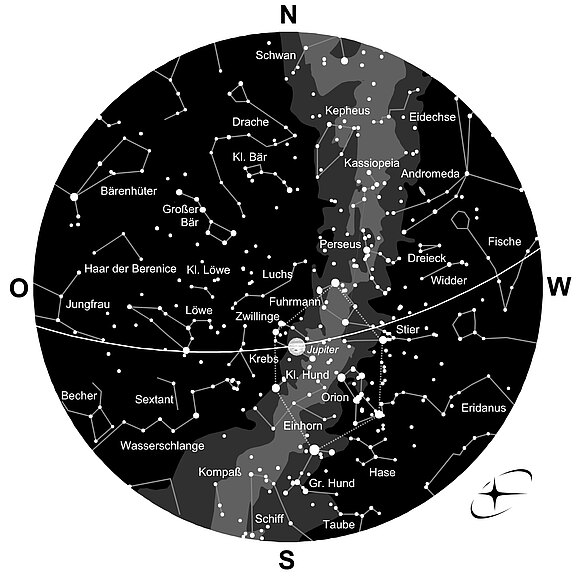

Der Sternhimmel im Februar

Die Sonne

Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne, angegeben – wie alle Zeiten in diesem Artikel – in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ):

01.02. 7.54 Uhr, 17.14 Uhr

10.02. 7.39 Uhr, 17.30 Uhr

20.02. 7.21 Uhr, 17.47 Uhr

28.02. 7.06 Uhr, 18.00 Uhr.

Der Mond

Am 1. Februar strahlt unser Erdbegleiter als Vollmond im Sternbild „Krebs“. Am 9. streift er als abnehmender Halbmond (Phase des letzten Viertels) durch die „Waage“. Am 17. verschwindet die immer schmaler gewordene Mondsichel in der Neumondnacht vom Firmament. Wenige Tage später kehrt sie an den westlichen Abendhimmel zurück. Am 24. ist sie zum zunehmenden Halbmond (Phase des ersten Viertels) angewachsen, der durch den „Stier“ wandert.

Am 19. Februar steht der Mond in der Nähe des Planeten Saturn, am 23. in der Nähe der Plejaden und am 27. in der Nähe des Planeten Jupiter.

Die Planeten

Merkur, der sonnennächste Planet, zeigt sich abends: Ab dem 8. Februar erscheint er gegen 18 Uhr tief im Südwesten und geht bereits um 18.35 Uhr unter. Bis zum 18. verschiebt sich sein Untergang auf 19.25 Uhr. Im letzten Monatsdrittel braucht es günstige Sichtbedingungen, um ihn bis zu seinem Untergang um 19.29 Uhr zu verfolgen.

Venus, unser Nachbarplanet innerhalb der Erdbahn, kehrt Mitte Februar an den Abendhimmel zurück und leuchtet als „Abendstern“ im „Wassermann“. Am 15. geht sie um 18.25 Uhr unter, am Monatsletzten erst um 19.06 Uhr. Davor ist sie für etwa eine halbe Stunde zu beobachten.

Mars, unser Nachbarplanet außerhalb der Erdbahn, hält sich am Taghimmel in der Nähe der Sonne auf und ist daher im Februar nicht zu sehen.

Jupiter, mit elf Erddurchmessern der größte Planet im Sonnensystem, streift durch die „Zwillinge“. Bereits in der Abenddämmerung ist er hoch am Osthimmel zu erkennen und dann fast die ganze Nacht über zu sehen. Der Gasriese ist kaum zu verfehlen: Nach Vollmond und Venus leuchtet er als das hellste Objekt am Nachthimmel. Er geht am Monatsersten um 6.53 Uhr unter, am Monatsletzten schon um 5.00 Uhr.

Saturn, der entfernteste mit bloßem Auge sichtbare Planet unseres Sonnensystems, verabschiedet sich immer früher vom Firmament. Der Ringplanet steht in den „Fischen“ und geht am 1. Februar um 21.22 Uhr unter, am 28. bereits um 19.53 Uhr.

Die Fixsterne

Allmählich wandern die Wintersternbilder von Süden nach Westen weiter. Sie gruppieren sich um das Wintersechseck, das aus sechs hellen Sternen erster Größenklasse oder heller besteht: Sirius im „Großen Hund“, Prokyon im „Kleinen Hund“, Pollux in den „Zwillingen“, Kapella im „Fuhrmann“, Aldebaran im „Stier“ und Rigel im „Orion“.

Unterhalb der drei Gürtelsterne des „Orion“ ist bei ausgezeichneter Sicht mit bloßem Auge ein nebliger Fleck zu erkennen: der Große Orionnebel mit der Messier-Katalognummer M42, eine riesige, rötlich leuchtende Wasserstoffwolke –ein Sternennest, in dem neue Sonnen geboren werden. Von ihm trennen uns etwa 1350 Lichtjahre. Ein Lichtjahr entspricht der Strecke, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt, etwa 9,5 Billionen Kilometer. Um die gewaltige Entfernung zum Orionnebel zurückzulegen, bräuchte ein Sportwagenfahrer mit einer konstanten Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde etwa 4,9 Milliarden Jahre.

Auffällig in derselben Himmelsgegend ist eine Gruppe von mindestens sechs Sternen nordwestlich von Aldebaran, dem Hauptstern des „Stiers“: die Plejaden (M45). Sie sind ein offener Sternhaufen, eine Ansammlung von etwa 500 Sternen in einer Entfernung von 440 Lichtjahren.

Im Nordosten erstreckt sich der „Große Bär“, dessen sieben hellste Sterne „Großer Wagen“ genannt werden. Vier Sterne bilden den Wagenkasten, drei die Deichsel. Die Indianer Nordamerikas benutzten den mittleren Deichselstern als Augenprüfer: Können Sie mit bloßem Auge erkennen, dass es zwei Sterne sind, Alkor und Mizar?

Mit dem bekannten Trick, die Verbindung der beiden hinteren Kastensterne des „Großen Wagens“ etwa fünfmal zu verlängern, gelangt man zum Polarstern im „Kleinen Bären“. Obwohl er der bekannteste Stern ist, ist er weder der hellste noch der auffälligste Stern am Firmament. Er steht jedoch an der Stelle am Himmel, wo die verlängerte Erdachse auftrifft. Dadurch scheint sich der gesamte Sternhimmel einmal am Tag um ihn zu drehen.

Der Polarstern gibt die Richtung nach Norden an – und das im heutigen Deutschland sogar genauer als eine Kompassnadel: Während der Polarstern nur um 0,7 Grad von der exakten Nordrichtung abweicht – knapp das 1,5-fache eines Vollmonddurchmessers am Firmament –, weicht eine Kompassnadel in Stuttgart aufgrund der magnetischen Missweisung (Deklination), um 3 Grad ab, also mehr als das Vierfache. Dieser Wert ändert sich mit der Zeit und dem Ort auf der Erde.

Da die Erdachse nicht immer in die gleiche Richtung im Raum zeigt, sondern im Lauf von 25.700 Jahren eine langsame Kreiselbewegung (Präzession) ausführt, verändert sich dadurch die Lage des Himmelsnordpols. Damit wechseln auch die Sterne, die die Funktion des Polarsterns ausüben. Beim Bau der ägyptischen Pyramiden in Gizeh um rund 2600 v. Chr. war der Stern Thuban im „Drachen“ der Polarstern. Noch früher, in der Steinzeit etwa um 12.000 v. Chr., war es Wega, der Hauptstern der „Leier“.

Gibt es auch einen Polarstern am Südsternhimmel, der die Richtung nach Süden weist? Ja, das ist Sigma Octantis, der 1 Grad vom Himmelssüdpol entfernt steht. Dieser mit bloßem Auge kaum sichtbare Stern ist jedoch für die Navigation völlig ungeeignet.