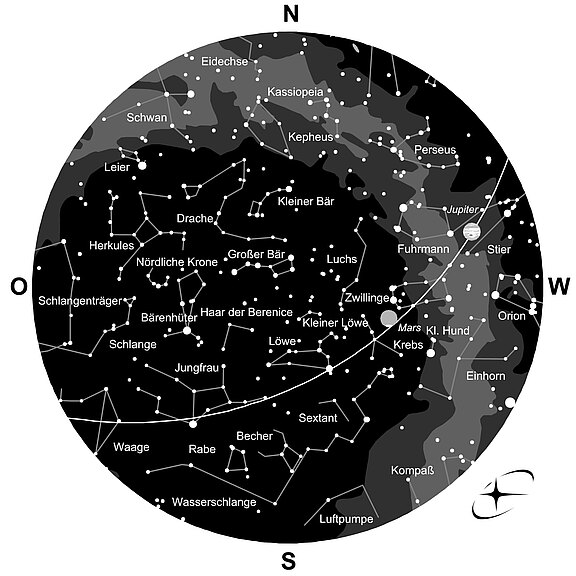

Der Sternhimmel im April

Die Sonne

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten, angegeben – wie alle Zeiten in diesem Artikel – in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ):

1. April 6.56 Uhr, 19.52 Uhr

10. April 6.37 Uhr, 20.06 Uhr

20. April 6.17 Uhr, 20.22 Uhr

30. April 5.58 Uhr, 20.37 Uhr

Der Mond

Am 5. April befindet sich der zunehmende Halbmond (Phase des ersten Viertels) im Sternbild „Zwillinge“. Am 13. rundet sich seine Gestalt zum Vollmond, der in die „Jungfrau“ weitergezogen ist. Am 21. wandert der abnehmende Halbmond (Phase des letzten Viertels) mit schwindender Leuchtkraft durch den „Steinbock“. Die nun immer dünner werdende Mondsichel verabschiedet sich in der Neumondnacht des 27. vom Himmel, kehrt jedoch in den letzten Apriltagen an den abendlichen Westhimmel zurück.

Die Planeten

Merkur ist im April nicht zu beobachten.

Venus steht als strahlender Morgenstern in den „Fischen“. Sie steigt am 1. April um 5.50 Uhr über den Horizont, am 30. bereits um 4.35 Uhr. Am 27. leuchtet sie mit zweitgrößter Helligkeit im Jahr – so hell, dass sie gerne mit dem Landescheinwerfer eines Flugzeugs oder gar mit einem UFO verwechselt wird.

Mars zieht sich vom Morgenhimmel zurück. Der Rote Planet streift durch die „Zwillinge“ und geht am Monatsersten um 4.38 Uhr unter, am Monatsletzten schon um 3.12 Uhr. Am Abend des 5. April wandert der zunehmende Halbmond zwischen Mars und dem „Zwillings“-Stern Pollux hindurch.

Jupiter, mit elf Erddurchmessern der größte Planet im Sonnensystem, zieht durch die Hörner des „Stiers“ und ist nach dem Mond und der Venus das hellste Objekt am Nachthimmel. Wie Mars versinkt auch er immer früher hinter dem Horizont, am 1. April um 1.43 Uhr, am 30. bereits um 0.12 Uhr.

Beobachten Sie mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop doch einmal die vier großen Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto (in zunehmender Entfernung von Jupiter)! Die Positionen der Monde ändern sich täglich, Io umkreist den riesigen Gasplaneten in nur etwa einem Tag. Die beiden äußeren Monde Ganymed und Kallisto übertreffen mit ihren Durchmessern von 5400 km bzw. 4800 km nicht nur unseren eigenen Mond (Durchmesser 3476 km), sondern auch kleine Planeten wie Merkur (Durchmesser 4878 km).

Saturn ist in diesem Monat nicht mit bloßem Auge zu sehen.

Die Fixsterne

Während im Westen die Sternbilder „Zwillinge“ und „Kleiner Hund“ noch an den vergangenen Winter erinnern, haben bereits drei typische Frühlingssternbilder ihren Platz am Nachthimmel eingenommen:

Zunächst ist da der „Löwe“ mit seinem leicht erkennbaren, trapezförmigen Körper. Ein Bogen aus Sternen bildet seine Mähne. Der helle Bruststern Regulus liegt auf der Ekliptik, der schmalen Bahn am Himmel, auf der die Planeten und der Mond über das Firmament wandern. Dadurch kann Regulus von einem vorüberziehenden Planeten oder dem Mond verdeckt werden.

Weiter östlich finden wir die „Jungfrau“. Ihr bläulich-weißer Hauptstern ist Spica, die „Kornähre“. Sie soll Fruchtbarkeit symbolisieren.

Weiter nördlich folgt schließlich das Sternbild „Bärenhüter“, das der Form eines Papierdrachens ähnelt. US-Amerikaner nennen diese Sternenformation auch „the ice cone“, die Eistüte. Sein orangefarbener Hauptstern ist der hellste Stern am nördlichen Sternhimmel. Er heißt Arktur (Bärenhüter), da er der Legende nach darüber wacht, dass der Große und der Kleine Bär nicht von ihrem Weg um den Himmelspol abkommen. Zusammen mit Spica und Regulus bildet er das einprägsame Frühlingsdreieck, die passende Ergänzung zu den markanten Sternfiguren der anderen drei Jahreszeiten: dem Sommerdreieck, Herbstviereck und Wintersechseck.

Östlich des „Bärenhüters“ liegt der hübsche Sternenbogen der „Nördlichen Krone“. Daran schließt sich das Sternbild „Herkules“ an, das jedoch aus recht lichtschwachen Sternen besteht. Herkules, der berühmte antike Arnold Schwarzenegger, erwürgte einst einen riesigen, unverwundbaren Löwen – eine der zwölf übermenschlichen Aufgaben, die er zu lösen hatte. Beide Figuren finden wir am nächtlichen Frühlingshimmel wieder. Allerdings eilt dort der Löwe dem Hau-drauf-Helden in sicherem Abstand voraus.

Südlich des „Löwen“ liegen die Sternbilder „Rabe“, „Becher“ und „Wasserschlange“, die in der folgenden Sage vorkommen: Der griechische Gott Apollon schickte einst den Raben aus, um ihm einen Becher mit Wasser zu füllen. Auf seinem Flug zur Quelle stieß der Rabe auf einen Feigenbaum mit verlockenden, aber noch unreifen Früchten. Der Vogel unterbrach seinen Flug, wartete, bis die Feigen reif waren, und aß sich an ihnen satt. Vom schlechten Gewissen geplagt, suchte er nach einer Ausrede für seine Verspätung und kehrte mit einer Wasserschlange in den Krallen zu Apollon zurück, die er beschuldigte, die Quelle verstopft zu haben. Doch Apollon durchschaute die List des Raben und verdammte ihn zu einem Leben in ewigem Durst. So erklärt sich das heisere Krächzen des Vogels.